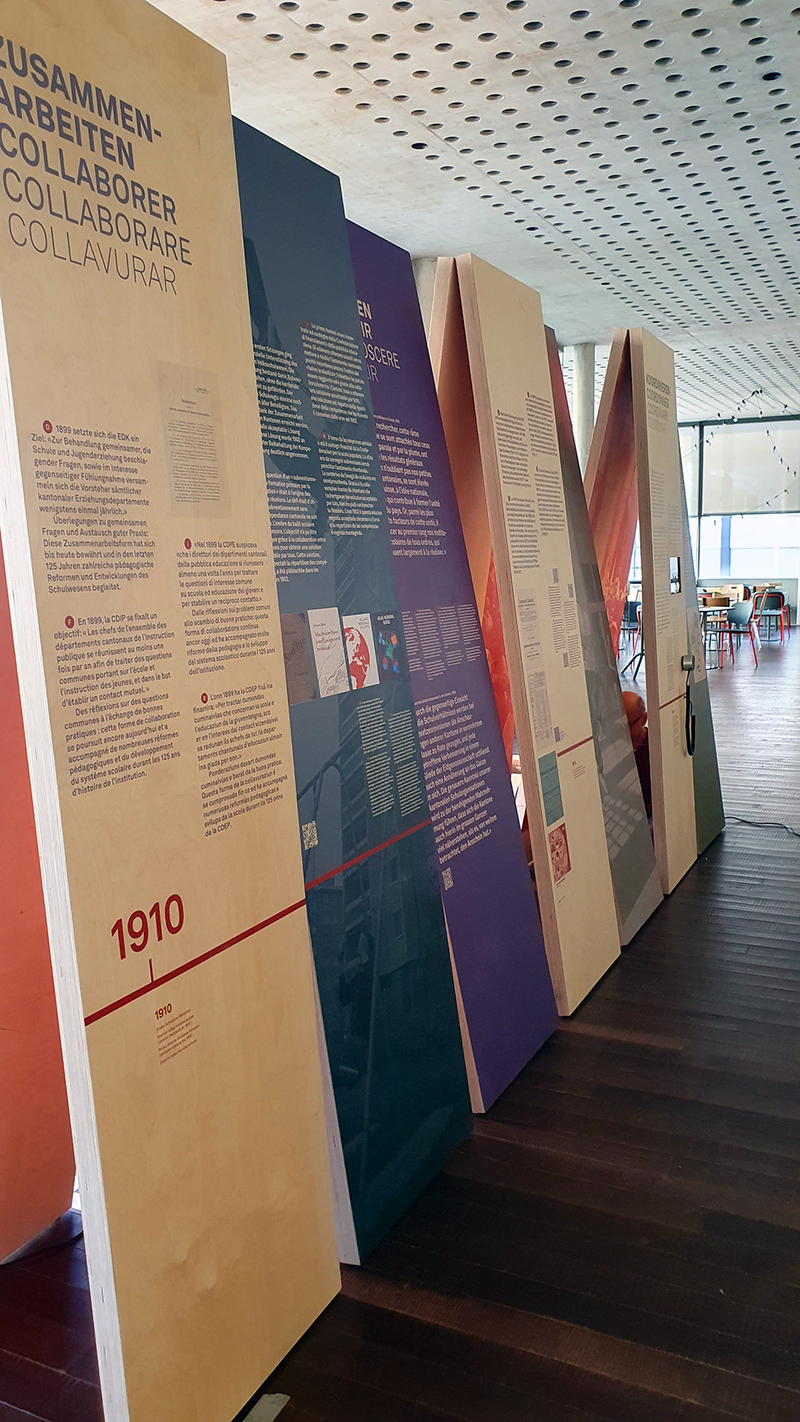

Die Geschichte der EDK

2022 feiert die EDK ihr 125-jähriges Jubiläum und dokumentiert ihre Geschichte seit ihrer Entstehung im Jahr 1897.Von der Gründung bis zum Ende der 1960er-Jahre: Die EDK als Austauschgremium

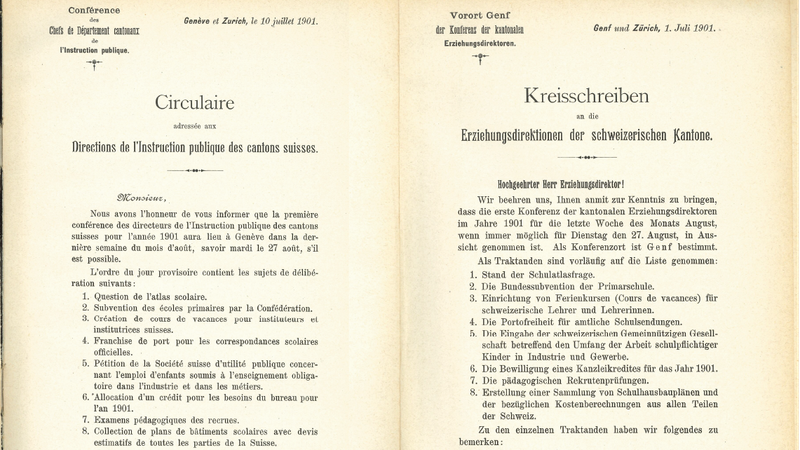

Schulatlasfrage, Ferienkurse für Lehrerinnen und Lehrer, Schulhausbaupläne, amtliche Schulsendungen: Während der ersten siebzig Jahre ihres Bestehens ist die EDK in erster Linie ein Austauschgremium und diskutiert verschiedenste Schulfragen. Zum Artikel

Die Enstehung der modernen EDK in den 1970er-Jahren

Erstes Konkordat, neues Statut, professionalisierte Strukturen: Ab den 1970er-Jahren wird die Zusammenarbeit verbindlicher. Möglich machen dies das Schulkonkordat von 1970 und die Professionalisierung der Arbeitsstrukturen. In dieser Zeit und bis in die 1980er-Jahre leitet die Konferenz ihre Identität aus dem Primat der Schulentwicklung (pädagogische Fragestellungen) und der Schulkoordination ab. Zum Artikel

Die Verstärkung der Zusammenarbeit in den 1990er-Jahren

Diplomanerkennung, Fachhochschulen, Gymnasium: In den 1990er-Jahren gewinnt die nachobligatorische und tertiäre Bildung in der interkantonalen Arbeit an Wichtigkeit. Die EDK setzt wichtige bildungspolitische Akzente in diesem Bereich und entwickelt ein neues Selbstverständnis als schweizerisches bildungspolitisches Organ. Zum Artikel

Die Schaffung eines zukunftsweisenden Instrumentariums in den 2000er-Jahren

Bildungsartikel, Bildungsmonitoring, neue Konkordate: In den 2000er-Jahren erhält die interkantonale Bildungszusammenarbeit mit den neuen Bildungsartikeln in der Bundesverfassung, mit neuen Vorhaben wie dem Bildungsmonitoring und mit neuen Konkordaten ein modernes und zukunftsweisendes Instrumentarium. Zum Artikel